Zum Erscheinen des Hörbuchs von Spinner hier ein paar Einblicke zum Roman – und zwei gestrichene Stellen aus Jespers fiktivem Machwerk Der Leidensgenosse. Mit dem Blog Studierenichtdeinleben führte ich zudem ein schönes Gespräch über die Arbeit am Audiobook, den emotionalsten Moment beim Vorlesen und das Schreiben generell.

Traumjäger

Vor gut achtzehn Jahren, im Spätsommer 2003, zog ich nach Berlin. Im Gepäck ein Haufen unrealistische Träume und der fixe Plan, es als Schriftsteller zu versuchen. Ich wohnte im Prenzlauer Berg, in einem „ruhigen 1-Zimmer-Apartment“ (Anzeige) bzw. einer „Bruchbude“ (Freunde, Bekannte, Jesper). Die Dusche war in der Küche und bot wie im Buch nur für (sehr) kurze Zeit warmes Wasser, es gab keine Heizung, so dass im Winter beim Schreiben der Atem gefror, und auf der Toilette kein Strom oder Licht. Machte mir aber ehrlich gesagt nichts aus, denn man kann sich das Gefühl von Freiheit kaum vorstellen, dass ich damals mit neunzehn hatte, als ich durch die fremde Stadt strich, die genauso im Werden war wie ich selbst, und mir ständig irgendwelche Geschichten ausdachte.

Einen kleinen Rundgang durch die Wohnung gibt es hier …

Ich hatte nach dem Abi beschlossen, erst mal nicht zu studieren, was in meinem Umfeld keine riesige Begeisterung auslöste (freundlich ausgedrückt). Aber mein Vorteil war die Unabhängigkeit. Meine Eltern liebten mich, konnten mich aber finanziell nicht unterstützen, und auch sonst hielt mich nichts zurück. Vom ersten Tag an stand ich auf eigenen Füßen und stürzte mich in dieses Leben. Selbst die Einsamkeit machte mir lange nichts aus. Nach dreizehn Jahren in Heimen war ich gesättigt von Geschichten, den Kopf voller Ideen, die ich endlich zu Papier bringen wollte. Tagsüber arbeitete ich in verschiedenen Jobs, nachts schrieb ich. Da gleich mein erstes Manuskript ein Desaster wurde (trotz 80.000 Worten war es nicht mal eine richtige Geschichte), verwarf ich dieses Projekt früh – und machte mich an Spinner.

Ich schrieb das Buch in den Jahren 2003/04. Aus der Anfangsidee – eine Woche im Leben eines dreißigjährigen Drehbuchautors, der am Ende ein Treatment abgeben muss und um seine Beziehung kämpft -, wurde die Story eines erfolglosen jungen Schriftstellers und seinen letzten verrückten Tagen in Berlin. Bei der Arbeit am Manuskript suchte ich mir immer wieder strenge Testleser*innen. Das Feedback war ernüchternd bis vernichtend, dafür lernte ich jedes Mal etwas Neues über das Handwerk des Schreibens. Überhaupt war damals fast alles neu für mich. Filme wie Lost in Translation hauten mich um, ich entdeckte Autor*innen wie Michael Chabon, die mich inspirierten, und hörte unablässig Musik, während ich durchs Zimmer tanzte oder am Text saß.

Im Laufe vieler Versionen änderte ich fast alles. Das Buch selbst hieß lange Traumjäger, bevor es seinen finalen Titel erhielt. Der Vorname der Hauptfigur dagegen wechselte noch in der ersten Fassung – vom damals allgegenwärtigen „Tom“ zu „Jesper“, den ich mir danach sofort bildhaft vorstellen konnte (schon, weil er den Namen selbst nicht mochte und ihn mit einem Biomüsliriegel aus Dänemark oder einem Knusperfrühstück verglich). Unverändert blieb der Schluss, die letzten Zeilen:

»Wichtig war nur, dass ich nicht mehr stillstand, dass ich mich den Dingen wieder stellte, egal was aus mir werden würde. Denn alles andere wäre falsch, denke ich, unecht, irgendwie so, wie wenn man verrauchte Luft einatmet. Man kann damit leben, aber es ist nicht das Wahre, man atmet nicht so tief ein, wie man könnte.«

Auf der Tour zu „Spinner“ 2009 ließ ich das Publikum die Arbeit machen und teilweise selbst lesen…

Hörbuch und USA

Jahrelang gab es für Spinner nur Absagen, mindestens vierzig. Ich hatte den Roman schon fast aufgegeben, da erschien er 2009 überraschend doch noch als nachgeschobener Erstling bei Diogenes – wurde aber oft verrissen und auch von seinem Autor verschmäht. Die Geschichte ließ mir allerdings in den Jahren danach keine Ruhe, weshalb ich sie 2016 noch mal in einer runderneuerten Fassung herausgab – und darin auch endlich die Frage aus dem Fänger im Roggen klären wollte, was denn nun mit den Enten im New Yorker Central Park im Winter passiert. Der Roman von J.D. Salinger hatte mich mit neunzehn sehr inspiriert, ebenso der nicht unähnliche Film Igby Goes Down (weshalb Jespers Lieblingscafé im Roman Igby’s heißt).

Nach dem Erscheinen der New Edition dachte ich, für alle Zeiten mit der Geschichte abgeschlossen zu haben. Aber irgendwie sind Jesper, Gustav und Frank einfach nicht „totzuzukriegen“ – siehe Outtakes weiter unten – und tauchen immer wieder an meiner Seite auf. Und so erscheint Spinner nun weitere fünf Jahre später nicht nur als Hörbuch (auch auf Spotify), sondern steht überraschend vor dem Sprung nach Amerika, großartig übersetzt von Charlotte Collins. Die Vorstellung, dass nach all der Zeit und diesen unzähligen Umwegen Menschen in Amerika vielleicht eines Tages die Dialoge von Jesper und Frank aus dem Jahr 2003 lesen, ist einfach nur verrückt.

Ich wundere mich immer wieder über den Weg dieser seltsamen Berliner Geschichte, in der uralte Katzen Suizid begehen und die alkoholisierte Hauptfigur die Kinderparty seiner Tante sprengt oder von ihren eigenen Romancharakteren verfolgt wird. Aber ich gebe zu, ich freue mich auch sehr, dass zumindest ein paar Menschen das Buch trotz seiner Schwächen (allein Jesper kann einen wirklich wahnsinnig machen) und wirren Nebenplots mochten oder mich auf Lesungen sogar baten, es selbst als Hörbuch aufzunehmen. Für diese Unterstützung und den Zuspruch möchte ich von Herzen Danke sagen, denn sonst hätte ich mich wohl nicht noch mal an diese Geschichte gesetzt – oder sie wie jetzt eingelesen.

Durfte 2004 wie 2021 bei diesem Buch nicht fehlen – die Original-Schiebermütze aus Spinner in der 17-Jahre-Challenge.

Ich glaube, speziell zu Beginn des Hörbuchs merkt man, dass ich als Anfänger in diesem Metier etwas unsicher war und dadurch vorsichtiger bzw. abgehackter las – anders als auf richtigen Lesungen fehlte der Resonanzraum der Zuhörer*innen, der einen trägt und auch lenkt. Aber ich hatte ein tolles Team im Studio, das mir sehr half, und am Ende war es einfach ein Spaß, täglich dort zu erscheinen und tiefer in die Erlebnisse dieser vergessenen Welt einzutauchen. Spannend fand ich zudem, wie sehr sich der Zeitgeist in den letzten zwanzig Jahren verändert hat, so dass ich das damals harmlos wirkende Buch mit meinem heutigen Bewusstsein oft als edgy empfand (oder wie bei eigentlich allen frühen Romanen über manche Stellen auch einfach nur den Kopf schütteln konnte).

Nineteen

Doch auch die Stadt von einst gibt es nicht mehr. Sie war längst noch nicht diese „coole“, in tausend Geschichten verarbeitete Weltmetropole, sondern spröde und voller leerstehender Wohnungen, so dass ich es originell fand, einen Berlinroman zu schreiben – was dann schon beim Erscheinen nur wenige Jahre später die so ziemlich lahmste Idee aller Zeiten war. Und der Prenzlauer Berg dürfte heute sogar das Gegenteil dessen sein, was er damals war. Wäre ich jetzt noch mal so jung, wäre ich wohl auf keinen Fall wieder dorthin gezogen (mal davon abgesehen, dass ich es mir dann auch nicht im Ansatz hätte leisten können).

Und so bin ich dankbar, dass ich über die Jahre meinen Frieden mit diesem Buch machen durfte, trotz all der Probleme und Kanten, die es noch immer hat. Es steckt so viel ehrliche Wut, Angst, Einsamkeit und Sehnsucht darin, so viel Authentisches von dem, was ich mit neunzehn empfand.

Damals konnte ich meine Geschichte kaum bewusst kontrollieren, ich war im Grunde ständig damit überfordert, als Autor meine ersten Schritte zu setzen. Und manchen Empfindungen und Erkenntnissen wich ich auch aus und wollte im Text erwachsener wirken als ich war. Aber gerade dieses Unfertige, mal Übertriebene und mal Echte macht den Roman für mich im Nachhinein aus. Die chaotische Story von Spinner ist im Grunde eine Metapher für die Jugend selbst, für die verworrenen Träume und unlogischen Gefühlswelten, denen ich in dem Alter und bei der Arbeit am Buch ausgesetzt war. So werde ich nie wieder schreiben.

Und ich werde es auch nie wieder können.

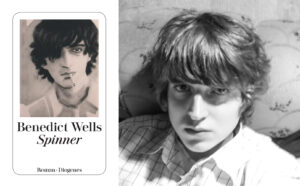

Auf die Idee zur „New Edition“ kam ich, als ich mich bei der Suche nach einem Cover für „Vom Ende der Einsamkeit“ durch die Arbeiten der Künstlerin Elizabeth Peyton klickte. Irgendwann stieß ich auf ihr Bild des jungen Marc Jacobs und dachte: „DAS hätte eigentlich das Cover für ‚Spinner‘ sein müssen.“ Nächster Gedanke: „Aber das Cover wäre viel zu gut für den Roman, dann müsste ich ihn wirklich noch mal umschreiben“ – was ich dann auch tat. Die mögliche Ähnlichkeit fiel mir dagegen überhaupt nicht auf, ich mochte das Bild vor allem wegen des „Jesper-Verlorenheits-Gefühls“, das es vermittelt, ich hatte auch nie geraucht. Doch immer wieder sprachen mich Leser*innen auf die optischen Parallelen an, und dann stieß ich auf das alte Foto rechts daneben und … okay, ein bisschen vielleicht.

Pulp Fiction

Im Interview auf dem oben erwähnten Blog wurde ich auch gefragt, ob ich herausgestrichene Stellen oder Outtakes aus Der Leidensgenosse hätte – das sagenumwobene 1283-seitige Pulp-Buch, an dem Jesper schreibt, inklusive mehrerer absurder Sexszenen, unzähliger Reisen, alkoholgeschwängertem Quatsch und stark gehäufter Adjektive wie dem wiederkehrenden „entzückend“. Ich sagte, ja, vielleicht würde ich eine oder zwei auf die Homepage stellen.

Hier sind sie, aber ich muss warnen, sie sind sehr makaber bzw. pathetisch. In Spinner wird ja bereits eine Stelle aus Der Leidensgenosse zitiert, in der ein Wal explodiert. Ich weiß nicht, ob man so etwas Bescheuertes toppen kann, aber mit der ersten Stelle hatte ich es damals zumindest versucht. Bei der zweiten fand ich lustig, wie ernst man mit neunzehn solche altklugen Sachen aufs Papier schrieb.

OUTTAKE AUS DER LEIDENSGENOSSE – Teil I

... Wie immer, wenn ich auf meinen Reisen an dem italienischen Küstenkaff Raito vorbeifuhr, musste ich an den alten Zambrotta und die Geschichte mit dem ausgestopften Meerschweinchen denken. Andrea Zambrotta hatte eine kluge Frau und vier aufgeweckte, im Dorf beliebte Kinder. Nur der Jüngste, der kleine Diego, wirkte ein wenig verloren und einsam. Freunde hatte der Junge keine, die Mitschüler hänselten ihn. Auf die Frage eines Lehrers, was er später mal gern als Beruf machen wolle, hatte er ehrlich mit „Nichts“ geantwortet, und auch nach der Schule blieb er oft allein in seinem Zimmer. Der alte Zambrotta wusste sich nicht zu helfen, aber er war niemand, der schnell aufgab. Als einfacher Maurer hatte er es durch harte Arbeit zu einem eigenen, gut laufenden Betrieb geschafft, und auch hier würde er noch einen Weg finden. Für jeden Menschen gab es einen Schlüssel.

Jahrelang sprach er mit seinem Sohn, machte Ausflüge mit ihm, nahm ihn ins Stadion oder auf unterschiedliche Ausstellungen mit, aber nichts konnte Diego begeistern. Bis er ihm zum zwölften Geburtstag ein Meerschweinchen schenkte. Von da an war es, als hätte jemand eine Kerze im Innern des Jungen angezündet. Diego lächelte zum ersten Mal seit Ewigkeiten, nahm das Tier, den kleinen Fricco, überall hin mit oder sprach mit ihm stundenlang in verschwörerischem Ton in seinem Zimmer – ehe das Meerschweinchen schon nach einer Woche unerwartet starb. Zambrotta wusste nicht, ob an Herzversagen oder einer Krankheit, vielleicht war es auch ein Unfall, denn das Tier sah irgendwie erschrocken aus. Es war ihm egal. Er sah nur, wie das Gesicht seines jüngsten Sohnes wieder umschattet war.

Und das durfte nicht sein.

Wann genau er in jener Nacht den Einfall mit dem Ausstopfen hatte, konnte er später nicht mehr sagen; vermutlich irgendwann zwischen dem fünften und dem sechsten Bier. In betrunkenem Zustand schien ihm die Idee jedenfalls genial, seinen Sohn damit zu überraschen – und so war er wild entschlossen, die Kunst des Präparierens zu erlernen; egal, wie schwierig es sein würde. Doch bis dahin brauchte er Zeit, und so entschied der alte Zambrotta, Fricco erst mal einzufrieren.

Noch in der Nacht verstaute er das tote Meerschweinchen in der riesigen Kühltruhe im Keller, wo es auch überraschend schnell steinhart wurde. Sein erschreckter Blick, mit den offenbar vor Todesangst weitgeöffneten Rosinenaugen und den vorstehenden Nagezähnchen war wie bei einem unerwarteten Schnappschuss auf ewig eingefroren. Fürs Erste genügte dies, und auch der am nächsten Morgen eingeweihte Diego zeigte sich von dieser Lösung spontan angetan. Denn so musste er sich noch nicht endgültig von seinem Freund verabschieden und konnte den inzwischen zu einem rundlichen Block erstarrten Fricco in einsamen Nächten im Keller besuchen.

Um die Zeit bis zur Ausstopfung zu verkürzen, schafften sich die Zambrottas nach Weihnachten eine entzückende Katze Namens Polly an, die zur Erleichterung aller auch sofort das Herz des Jungen gewann. Sie durfte sogar bei Diego im Bett schlafen und wich ihm bald nicht von der Seite. Im neuen Jahr wiederum bekam Zambrottas Firma den größten Auftrag seit Jahren, weshalb er rund um die Uhr arbeitete. Und so – ohne es zu wollen – vergaß die Familie nach und nach den armen Fricco, der weiterhin sein untotes und eisiges Dasein in der Tiefkühltruhe im Keller fristete, und durch die unablässig arbeitende und wohl in den Labors der Weltraumbehörde NASA getesteten Kühlanlage einen Härtegrad erreicht hatte, der ihn beim Schlag eines Hammers vermutlich in tausend Teile hätte zersplittern lassen. Holte jemand aus der Familie ein Tiefkühlgericht aus der Truhe hervor, auf dem der starre Fricco wie ein Wächter gelegen hatte, dann wurde das weltraumkalte Meerschweinchen mit einer inzwischen liebevoll-routinierten Handbewegung in die andere Ecke der Truhe gefegt, wo es mit einem leisen, metallischem Klang anschlug.

Doch eines Tages wurde die wie immer neugierig umherstreifende Polly von einem Raser überfahren, und da der anhängliche Diego sich auch von diesem Tier nicht trennen konnte, beschloss sein Vater aus Platzgründen die tote Katze einfach neben dem toten Meerschweinchen in der Truhe im Keller zu verstauen – natürlich nur, bis er die Kunst des Ausstopfens endlich erlernt hätte …

Indessen waren einige Jahre vergangen und weitere unschuldige Haustiere warteten in der riesigen Tiefkühltruhe im Keller auf ihre Wiederauferstehung. Die Kinder der Umgebung riefen den alten Zambrotta längst voller Achtung, aber auch echter Angst „Kadavermann“, manche meinten flüsternd, er würde sogar noch einen toten Sohn dort unten aufbewahren.

Der inzwischen sechzehnjährige Diego veranstaltete für seine Mitschüler oft gruselige Führungen in den Keller. In diesem etwas anderen Friedhof der Kuscheltiere wurden von den Jugendlichen ängstliche Rufe ausgestoßen, war es schummrig, hörte man nur das fleißige Surren der Kühlaggregate. Dann öffnete Diego mit einem wissenden Lächeln den Deckel der Truhe, und im kühlen Lichtschein konnte man die die Augen seiner Mitschüler sich weiten sehen. Zwischen einer vereisten Packung Reis, einer angefrorenen Schachtel Bohnen, und mehreren Kartons voll Speiseeis, fanden sich ein in die Jahre gekommenes Meerschweinchen, eine überfahrene Katze, zwei kleinere, magere Hunde, ein schlangenhaftes Frettchen, und ein kürzlich verstorbener und im Vergleich beinahe noch warmer Papagei namens „Blanco“, der wohl noch einige Zeit brauchen würde, um vollkommen auszuhärten.

Erst Tipper, ein Wellensittich, vollbrachte dann das Wunder, gleich mehrere Jahre im Hause Zambrotta zu überleben. Vielleicht lag es an seiner strengen Käfighaltung, denn die anderen Tiere – speziell die Hunde – waren, wenn sie zufällig durch die offene Türe in den Keller gelangt waren, schier verrückt geworden, und sprangen aufgeregt bellend um die Kühltruhe herum, wo sie vermutlich ihre vermissten Angehörigen witterten. Doch irgendwann wurde der entzückende Tipper unheilbar krank, für einen alten Wellensittich nichts Ungewöhnliches. Er harrte noch tapfer mehrere Monate aus, bis er, wie Zambrotta mal meinte, einfach von der Stange gefallen wäre, und sich zu seinen Freunden in das kühle, ewige Paradies gesellen durfte. Der jüngste Sohn war da zwar schon längst aus dem Haus, aber es schien dem Vater einfach das Vernünftigste, mit dieser gewohnten Art der Bestattung fortzufahren.

Diego aber war nicht zuletzt durch seine gruseligen Führungen in die Unterwelt von seinen Mitschülern endlich respektiert worden, mit einigen hatte er sich auf diesen Exkursionen auch angefreundet. Und später – als einer der angesehensten Pathologen Süditaliens – dachte er noch oft an seine kleinen Gefährten aus dem Eis zurück …

Hier wäre anschließend ein Dialog mit Gustav gekommen, der Jesper gefragt hätte, was zur Hölle er da immer nur für seltsame Sachen schreiben würde.

Bei der folgenden, in frühem Nullerjahre-Zeitgeist getränkten Mini-Stelle – an der Jesper und der seine Geschichte erzählende Leidensgenosse gefühlt eins sind –, hätte er dagegen eher peinlich berührt das Gesicht verzogen: Teenage! Pathos! Alarm! (Auch wenn der letzte Halbsatz natürlich stimmt.)

OUTTAKE AUS DER LEIDENSGENOSSE – Teil II

… Ich fühlte mich gefangen in der Zeit. Ich wollte eine Stimmung wie am Ende der Sechziger Jahre, denn hier gab es nichts. Nichts wofür man sterben konnte, und nichts wofür es sich zu leben lohnte. Wozu auch? Alles war schon durchgekaut und ausgespuckt worden, jeder Mist schon mal dagewesen. Naivität war tot, man wurde in die Gleichgültigkeit getrieben. Die meisten junge Leute waren angepasst, ideenlos, langweilig. Und wenn sie ausgeflippt und anders waren, dann waren sie erst recht langweilig, auf eine unangenehme Art. Ich kam mir vor wie in einer endlosen Steppe. Wer Mut hatte, ragte hervor wie ein Monolith, aber der Preis war Einsamkeit. Ich wusste, ich würde scheitern. Ich saß tippend in meinem Kellerloch und funkte mein Zeug in die Welt, aber da draußen würde es keinen interessieren. Was ich auch schreiben oder sagen würde, es würde niemand hören. Es würde versickern oder an der Abgestumpftheit um mich herum ersticken, es war sowieso nur mein eigenes, nichtiges Echo auf das bisher Dagewesene.

Nachtrag

Nummer 1: Während der Roman in anderen Sprachen wie Niederländisch und Französisch erscheint, wurde die geplante amerikanische Veröffentlichung – passend zur wechselhaften Backstory von Spinner – nun auf unbestimmte Zeit ausgesetzt. Auch, damit dieses qualitativ schwankende Buch kein direkter Nachfolger von The End Of Loneliness wird, was ich nachvollziehen kann. Ich bin jedenfalls gespannt, was die Zukunft für diese Geschichte bereithält, und hoffe einfach das Beste.

Nummer 2: Bei Facebook und auf Tour sprach ich mit mehreren jungen Autor*innen, die mit dem Schreiben begannen und unsicher waren, ob sie alles auf eine Karte setzen sollen. Bei diesen Gesprächen habe ich gemerkt, dass ich mich seit einiger Zeit schwertue, Menschen radikal zum Schreiben zu ermutigen. Ich hatte so viel Glück in den letzten Jahren, da kann man sich dann leicht hinstellen und sagen: „Hey, mach was du willst und trau dich ebenfalls!“ Doch es gibt keine Garantien, keine Sicherheiten, und was für den einen gut war, kann für die nächste schon falsch sein.

Aber je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr glaube bzw. hoffe ich zumindest, dass ich diese ersten Schreibjahre in Berlin auch dann nicht bereuen würde, wenn es mit dem Veröffentlichen gar nicht geklappt hätte. Einfach, weil ich damals etwas tat, was ich wollte, und diesem Traum bedingungslos hinterhergejagt bin. Dabei schon auch oft verzweifelt und deprimiert war, ganz klar. Aber gleichzeitig habe ich diese rauschhafte Freiheit auch genossen.

Diese Zeit hat mich im Guten und Schlechten geprägt, und sie wurde immer wertvoller, je älter ich wurde. Denn dieses Gefühl von Freiheit habe ich danach nie wieder so gespürt, schon gar nicht im Erfolg. Und im besten Fall ist man irgendwann ohnehin alt, eines Tages stirbt man, und diese paar Jahre mit Anfang zwanzig spielen dann zeitlich keine Rolle mehr. Aber dass man es damals zumindest versucht hat, sehr wohl.

Berlin, Alexanderplatz, Mitte der Nullerjahre. Damals schrieb ich längst an „Becks letzter Sommer“ und hätte es nie für möglich gehalten, dass der totgeglaubte „Spinner“ fünfzehn Jahre später als Hörbuch oder sogar in Übersetzungen erscheinen würde. Ich hatte mir in dem Buch verrückte Erlebnisse und Freunde wie Gustav geschrieben, die ich selbst damals in der Stadt nicht gehabt hatte. Umso mehr berührt mich, wenn sich heute ein paar Menschen von dieser Geschichte verstanden fühlen, in der die Hauptfigur ständig sagt: „Ich weiß nicht, ob mich jemand versteht“.